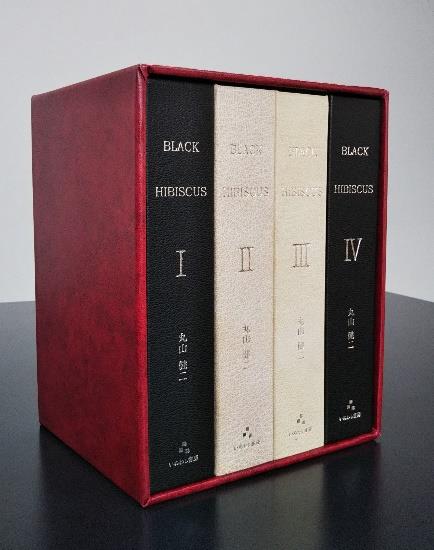

本革上製『BLACK HIBISCUSI~IV』制作レポート

| 仕上がりサイズ | 四六判正寸(縦188㎜×横128㎜) |

|---|---|

| 本文束 | I巻32.5㎜、II巻30㎜、III巻30㎜、IV巻31.4㎜ |

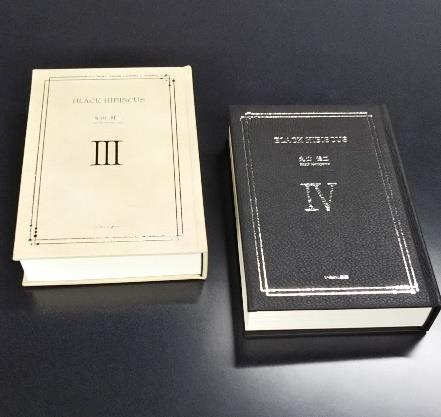

| 表紙 | 山羊革(黒・アイボリー) 芯材:NPCC♯28 表1・背に箔押し |

| 綴じ方 | 糸かがり角背上製タイトバック |

| 本文 | 淡クリームキンマリ46判Y目72.5㎏ |

| 見返し | タントH-5046判Y目100㎏ |

作品について

今回、全4巻からなる総革の上製本『BLACK HIBISCUS』を製本する機会をいただきました。初めて触れる革は、扱い方から何から、わからないこと・知らないことだらけです。日頃の作業や発想を大きく踏み越えた製本内容と、そしてやはり、最後は時間との闘いになりました。「ぜひこの本を世に送り出したい」というお客様の熱意に引っ張られる形で、社外の職人の皆さんに助けられ、製本の先輩方にもアドバイスをいただきながら、社員全員、力を合わせて製本しました。

ここで、「『BLACK HIBISCUS』ができるまで」の中から、特に際立った部分を、簡単にご紹介します。本当に、いろいろなことがありました…。

今回の製本の最大の特徴は、なんといっても、革です。革小物は身近でも、製品になる前の革を見るのも、その匂いも、手触りも、社内ほぼ全員が初めてです。どうやって断つのか、表紙にはどの部分を使うのか。あちこち聞きまわり、できたものを見せてはまた聞いて、の繰り返しになりました。あんまり初歩的なことを聞くので、コバスキの職人さんに、「ほんとに、手探りなんだなあ」と笑われてしまいました。革を使った表紙は、職人技の集積でもあります。

革の手断ち

山羊革は1頭を0.8㎜に漉いた状態で搬入されました。ここから、表紙に使うサイズに、革を手で断っていきます(手断ち)。何しろ、1頭1頭の形がそれぞれ違い、1頭の中でも、厚いところ薄いところ、柔らかいところ硬いところ、曲がっているところ平らなところ、それぞれあります。山羊革の特徴として、全面にしぼがあり、時には、太い筋も入っています。要するに、平滑で規格サイズに整った紙から比べると、とても断ちづらいです。

表紙として使うため、特に硬い背骨のあたりを本の背に持ってくるやり方と、背の中心を外して本の左右を背と平行に取るやり方、2つのパターンで断ちました。背がごつごつした感じの表紙がありましたら、そこが山羊の背筋です。

断つときは革を突っ張らせたり傷つけたりしないよう、最初に型紙を軽く当て、薄く筋をつけてから、型を外してゆっくり刃を入れていきます。1頭ずつ使う場所を考えながら断つため、時間はかかりますが、無駄を少なくできます。また、だんだんと革に慣れるために必要な時間だったとも言えます。

4巻全体で約500枚の表紙を断ちました。動物ゆえの「生きて動いていた証」として、傷や蹄痕のようなものもあります。穴が開いていることもあります。一頭一頭が違います。そこが、革の面白いところだと感じました。

革の手断ち後の革

一つ一つ様相が違います

コバスキ

表紙の芯材を革で巻くときに、革の四隅は表紙の内側に折り返します。この折返し部分は、もたつかないように、さらに薄く漉きます(コバスキ)。回転刃のついた専用の機械に革を手で通し、1枚ずつ四方を漉くのですが、革が刃を通るのは、一瞬です。最初に端切れで、型の角度や幅、ガイド位置、漉き上がりの状態などを十分に調べたうえで、1枚を失敗なく確実に仕上げていく職人技の世界です。四方を漉いてもらったあと、表紙のミゾになる部分も、裏から軽くやすり掛けして目立たない程度にくせつけしました。

表紙手貼り

芯材を紙で巻く場合は、機械で貼るのが一般的ですが、革の場合、機械では貼れません。1枚1枚、手貼りします。まずは、相性のよい糊を選び、貼り方を考えるところから、仕事が始まります。貼った表紙はいったん重石をかけて寝かせるのですが、革を傷めないように、たくさんではなく、数枚ずつ重ねます。そのため、重石をかけては、また外し、を頻繁に繰り返すことになり、「まるで筋トレみたい」だったそうです。難しい仕事にも前向きな表紙貼り屋さんにご協力いただきました。

表紙箔押し

今回の最難関の一つと思われたのが箔押しです。箔は裏面に塗られた接着剤が加熱されることで表紙につくのですが、脂分は、箔の乗りを邪魔してしまいます。アイボリーの革は、表面に蝋が引いてあり、箔が乗らない心配がありました。何度か試し押しをしてみて、「まあ、何とかなるよ」とつぶやいた経験豊かな箔押し屋さんの言葉は確かでした。できるだけ温度を下げて、しかも接着剤が効く程度には熱い、という難しい温度調整をしていただき、無事に箔が乗りました。これで表紙が完成です。

表紙をつくっている間に、本の中身の製作も進行しています。

刷り本断裁→折り→見返し貼込み→手丁合→糸かがり→背加工→化粧断ち→花布・スピン付け。その後、いよいよ中身と表紙を合わせます。表紙手ぐるみ→検品→包装、と息の長い工程となりました。

上製本の製本は何度もやっていても、革の本となると勝手が違います。慣れない作業なのに、材料の数は限られている、という緊張感あふれる工程が続きました。また、少部数でページ数の多い構成は、普段使っている製本機械が想定する規格からはみ出しています。そのため、無理に機械を動かすよりも「人の手」のほうが速い、という場面もありました。

手丁合

1枚の紙を半分に折って、また半分に、さらに半分に、と折ると16ページ分のまとまりができます。16ページや8ページなど、1単位に折った紙(折丁)を、本文の頭から末尾まで順に重ねていく作業が丁合です。ここで本文が「1冊」にまとまります。普段は機械で行う工程ですが、少部数で、しかも、1冊あたりの折丁の数が多いため、手作業で行いました(手丁合)。大きな作業台をつくり、折丁ごとの山を順番に並べ、数人で周回しながら、折丁を手で取って重ねていきます。たとえばI巻の場合、折丁の山は41できるので、1冊をつくるためには、41回、取って合わせます。丁合した本文は、締めて束ね、糸かがりに送り出します。

表紙手ぐるみ

ふだん使っている上製本の表紙をくるむための機械でもテストしてみましたが、うまく行かず、やはり手作業で表紙をくるむことになりました。タイトバックのため、まず本文の背中と表紙の背をつけます。見返しに刷毛で糊を引き、表紙と貼り合わせ、1冊ずつ軽くプレスします。イチョウ(表紙のミゾ部分)は、普段のやり方をいったん脇に置いて、革を傷めないよう熱を使わず、作業順序も変えて、入れました。一つやり方を変えると、その前後の作業も、それに合うよう微調整してやり方を変えることになります。今まで慣れてきたやり方が通らない、という中で、経験や知識を総動員しての手ぐるみとなりました。

こうして文章に書くとなんだかまともに見えるのですが、実際の現場は、思い通りに行かないことの連続でした。

そんな中、束見本作成から弊社を訪ねて下さったいぬわし書房様、こまめな連絡を欠かさず進行を助けて下さった藤原印刷様、専門技術を余すところなく発揮して下さった職人の皆さん、革装の手製本について親身なアドバイスを下さった諸先輩方に、本当にたくさんのことを教わり、助けられました。

心より感謝申し上げます。

栄久堂工務